살아간다는 것

중국작가 위화(余華, 1960~ )의 장편소설, 『인생』을 다시 꺼내 읽었다. 한국에 번역소개된 것이 1997년이니 28년이 지난 책이다. 구독하고 있던 중국어 전문 유튜버가 중국 청도의 한 대형서점을 방문해 서점 분위기와 요즘 유행하는 책을 소개하는 화면을 보다가 위화의 『인생』이 북경시월문예출판사에서 양장본으로 새롭게 출판되어 베스트셀러 목록에 올라온 것을 보았다.

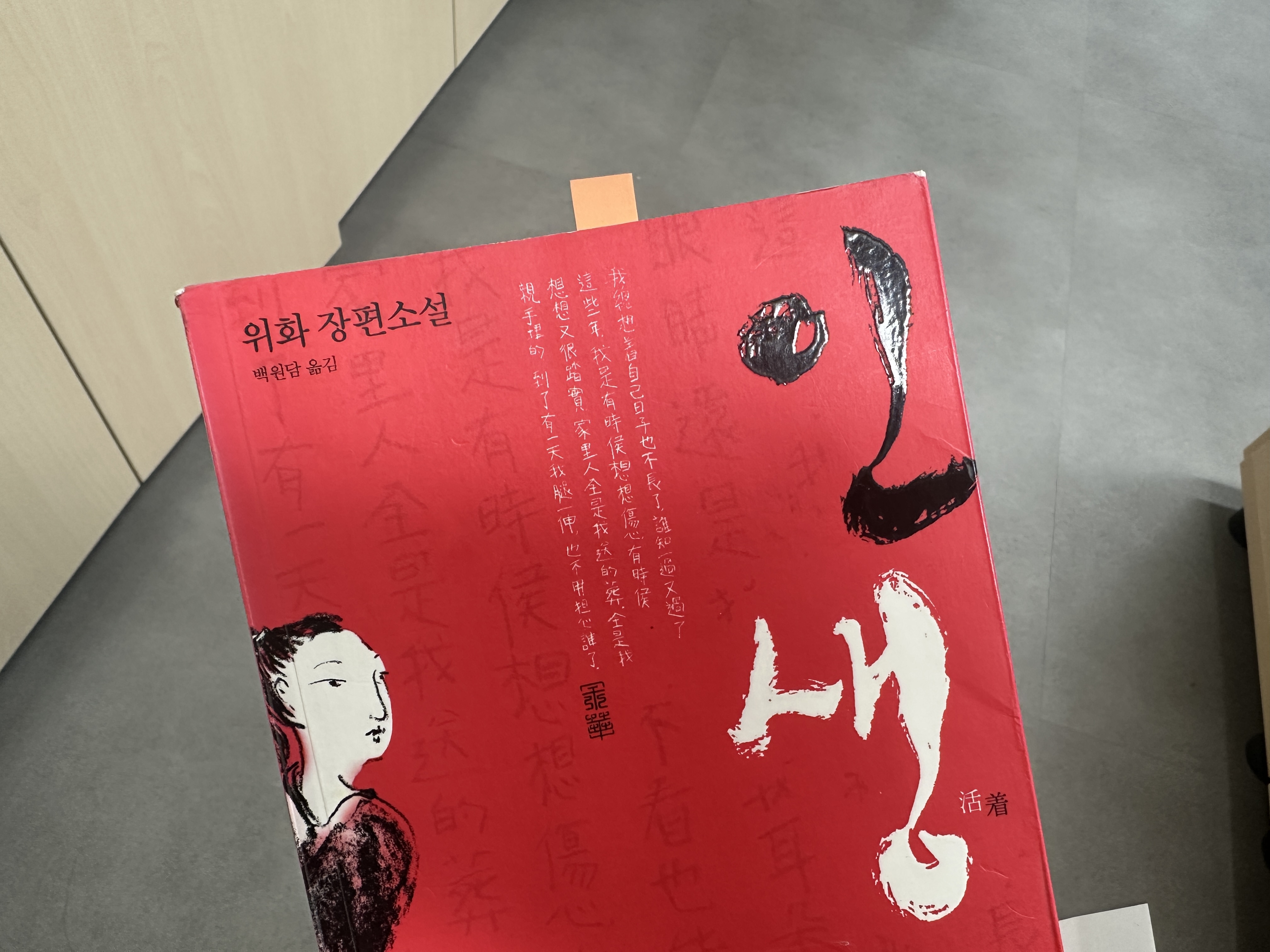

위화는 중국인들이 가장 사랑하는 작가임에 틀림없었고 그의 책은 지나온 세월과 상관없이 늘 현재의 독자를 불러 모으고 있었다. 소설이 다시 읽고 싶어졌다. 찾아보니 소설을 처음 번역한 푸른숲이 이년전 위화 작가 등단 40주년 기념 리커버 특별판을 발매하기도 했다.

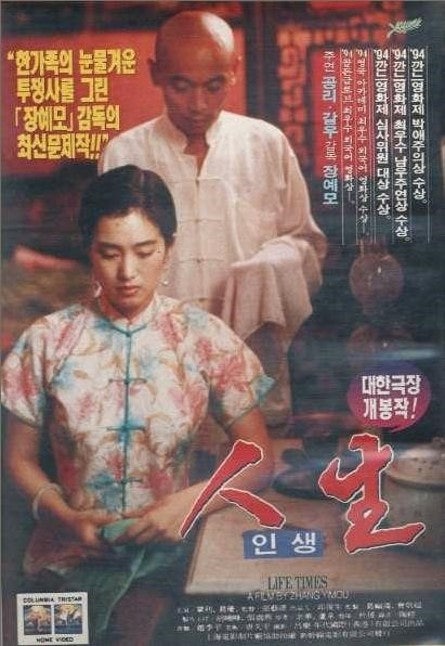

『인생』을 처음 읽은 것은 중국 5세대 감독 장이머우 감독이 위화의 소설을 영화화하여 칸영화제심사위원 대상을 수상한 다음 즉, 영화를 직접 관람한 후다. 당시 중국에서 위화라는 존재는 대중에게 각인되기에 무명에 가까웠을 텐데 평론가도 아닌 영화감독이 그의 작품을 알아본 안목이 놀라웠다. 개봉영화명이 ‘인생’이었던 것은 아마도 영문제목이 ‘Lifetimes’였기 때문이었을 것이다. 이후 한국에서 소설이 번역되면서 자연스럽게 ‘인생’이라는 제목이 되었다. 최근에는 'To live'로 영화제목을 수정하기도 했다. 그런데 사실 소설의 원제는 ‘인생’이 아니다. 위화는 ‘인생’이라고 제목을 붙일수로 있었으련만 그걸 마다하고 소설제목을 ‘활착(活着, 후오저)’이라고 색다르게 붙였다. 중국어에서 ‘착(着)’이 붙으면 ‘~하고’있다는 진행 상태를 나타낸다. ‘활착(活着)’을 굳이 번역하면 ‘살아가고 있다’ 정도가 된다. 예를들어 '난 아직 살아있잖아'를 중국어로 옮기면 '我还在活着呢(워하이자이후오저너)'라고 하면 된다. 『인생』 소설책 뒤표지를 읽으면 왜 소설 제목을 그렇게 썼는지 저자의 말에서 이해할 수 있다. 위화는 ‘살아간다는 것’ 그리고 지금도 그 삶이 지속되고 있다는 것을 상징적으로 제시하고 싶었던 것 같다.

“사람은 살아간다는 것 자체를 위해 살아가지, 그 이외의 어떤 것을 위해 살아가는 것은 아니다”

人是为了活着本身而活着, 而不是为了活着之外的任何事物而活着.

장이머우감독의 영특한 각색인 것으로 판단이 되는데 영화에서는 소설과 다르게 푸구이가 그림자극 공연에서 창극을 하는 설정을 하였다. 그림자극이 현실을 초월해 불운한 삶을 위로하는 구시대의 매개로 등장한 것인데 그림자가 투영되는 얇은 막은 현실을 반영하듯 위태롭고 불안하게 떨리다가 군인들의 총칼에 찢기고 국공내전이라는 격동의 시대를 맞이한다. 그림자극 가죽인형은 문화혁명을 맞이하여 완전히 불살라 없어지고 궤짝이라는 허울만 남아 푸구이의 손자가 병아리를 키우는 상자로 용도가 바뀌고 만다. 이는 더이상 안주할 전통이라는 가치가 사라지고 희망인지 절망인지 모를 새로운 세상이 왔음을 의미하는 설정인 것으로 보인다. 소설은 중국의 국공내전과 혁명정부의 수립, 대약진운동, 문화대혁명에 이르는 중요한 역사적 대목들을 당시 대다수의 중국인들의 입장에서 일상적 삶이라는 창을 통해 투사해보고자 했다.

다시 소설을 읽으니 내용은 추리극의 밀실살인 못지 않게 비극으로 가득하다. 주인공 푸구이를 제외한 모든 사람이 다 죽는 소설이었다. 더구나 평범하지 않은 죽음이었다. 푸구이의 부친은 푸구이가 놀음으로 가산을 탕진하자 똥통 옆에서 졸도하여 죽고, 아내 자전은 잘못 만난 남편 덕을 하나도 보지 못하고 고생만 하다가 구루병으로 사망한다. 딸 펑샤는 벙어리가 되어 출산 직후 출혈로 죽는다. 영화에서는 문화대혁명 시기 어린 홍위병들이 의사를 반동분자로 몰아 끌어내고 대신 펑샤의 아이를 받다가 펑샤가 피 흘리며 죽는 비극적인 상황으로 연출하였다. 푸구이의 장남인 어린 유칭은 학교 교장에게 수혈을 하다가 과다출혈로 사망한다. 펑샤의 남편인 얼시는 공사장에서 일하다 시멘트판에 끼어 사망한다. 푸구이의 손자 쿠건은 없는 살림에 삶은 콩을 많이 먹고 질식사한다. 푸구이의 친구인 춘성은 문화대혁명 때 조림돌림을 당하다 목매 자살하고 또 다른 친구 라오취안은 국공전쟁 막바지에 전사한다. 푸구이의 모든 재산을 속여 가로챈 룽얼은 공산정권이 들어서자 ‘반동지주’로 몰려 인민재판에서 처형을 당한다.

오직 푸구이만 죽지않고 살아남았다. 소중한 사람들의 죽음 앞에서 그는 아무것도 하지 못했다. 그저 죽음을 확인할 뿐이었다. 결국 그의 곁에는 그와 운명을 같이하는 늙은 소 한 마리 만 남았다. 이 소설의 한계일지는 모르겠지만 푸구이는 자신의 삶에 몰아닥친 삶의 부조리와 파행을 무기력할 정도로 수용한다. 폭력, 죽음, 슬픔 등 닥쳐오는 인생의 난제에 의문을 던지기보다 용인하고 견뎌낸다. 파란만장한 중국의 근현대사를 살아야 했던 중국인들이 삶을 부지하기 위해서는 그렇게 해야만 했을 것이다. 삶에 이유를 묻는것은 사치였다. 어떻게든 살아야 했다. 그나마 삶을 지탱해 주는 것은 가족 간의 사랑과 연민, 그리고 동지의 우정이다. 위화는 역사적인 현실 앞에서 죽고 찢기고 후퇴하면서도 좌절하지 않고, 견뎌내며 살아내야 하는 것을 인생이라고 본 것 같다. 삶은 엄밀히 목적이 있기보다 살기 위해 살아야 하는 것이기에.

어린 시절엔 빈둥거리며 놀고

少年去游荡

중년에는 숨어 살려고만 하더니

中年想掘藏

노년에는 중이 되었네.

老年做和尚

소설의 끝에서 푸구이는 텅 빈 저녁 하늘, 바람이 나부끼는 길에서 노래를 읊조리며, 소를 몰며 사라진다. 푸구이가 중이 되어 해탈하는 모습을 암시하는 엔딩은 쓸쓸한 무협영화처럼 너무나도 목가적이고 도교적이다. 개인적으로는 아쉽다. 그는 좀더 거세게 세상과 맞설 수는 없었던 것일까? 삶의 어둠 앞에서 절망과 맞서 항전의 문학을 외쳤던 루쉰(鲁迅, 1881~1936) 선생이 살아있었다면 분명 소설의 엔딩을 바꾸라고 한 마디 했을 것이다. 영화의 엔딩은 중국민들에게 공산주의 이념이 몰고온 역사적 비극에 대한 술회를 우회적으로 감추며 어쨌든 막연하지만 희망을 얘기하고 끝이난다.

'닭이 자라면 거위가 되고, 거위가 자라면 양, 양이 자라면 소가 되지. 그리고 소 이후에는... 그때면 만터우 너도 어른이 될 거란다. 그때쯤이면 너는 기차도 타고, 비행기도 타고, 살기 더 좋아질 거야.'

영화는 제작 당시에 중국에서 개봉되지 못했고, 1990년대 말에 와서야 중국에서 비디오로 풀렸다. 현재는 누구나 자유롭게 영상을 볼 수 있다. 시진핑을 비롯한 집권층도 알고보면 문화대혁명의 피해를 입은 세력들이니 공산주의를 비판하지 않는 선에서 문화대혁명을 자기반성적으로 다룬 영화나 소설에 규제를 푼 결과이다.

'극히 사소한 독서' 카테고리의 다른 글

| 루쉰,『아큐정전(阿Q正傳)』 재미있게 읽기 (1) | 2025.09.19 |

|---|---|

| 성해나 소설집 『혼모노』 (0) | 2025.09.17 |

| 『스토너』 특별할 것 없지만 특별한 삶 (1) | 2025.09.09 |

| 『새들에 관한 짧은 철학(A Short Philosophy of Birds)』 (0) | 2025.09.03 |

| 톨스토이 『이반 일리치의 죽음』 (15) | 2025.08.29 |